随着中医药行业的蓬勃发展,涌现出越来越多造诣精深的中医名家,国务院特殊津贴获得者、中国民族卫生协会专家委员、国医大师李佃贵传承弟子、国医大师石学敏传承弟子、北京刘财中医药研究院院长、中医主任医师刘财教授以经典为基,融汇古今智慧,在望闻问切间洞察病机,以四两拨千斤的辨证施治,化解了无数疑难杂症,刘财教授深耕经方,将传统古方赋予新解,其精湛的医术受到广大患者好评,笔者就“通·调·靶”用药思想:从临床实践到核心逻辑的深度解析进行了访谈。

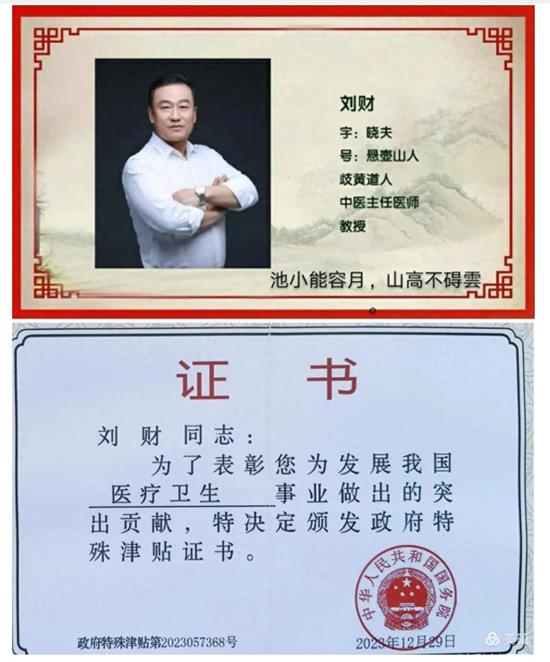

国务院特殊津贴获得者、著名中医专家刘财教授

笔者:刘教授,您作为中医领域的资深专家,数十载年深耕临床与科研,能否谈谈您的“通·调·靶”用药思想指的是什么?

刘财教授:“通·调·靶”三位一体用药思想,并非抽象理论,而是源于对“慢性病、杂病多‘淤滞失衡’”的临床洞察——多数常见病(如慢性咳喘、顽固头痛、反复胃痛等),既非单纯“虚”或“实”,也非单一脏腑病变,而是“机体通路阻塞、机能失衡、病灶固化”共同作用的结果。这一思想以“贴合人体生理规律、直击病症核心、兼顾安全长效”为核心,将“疏通障碍、调和机能、靶向施治”三者熔铸为有机整体,既规避了“见症治症”的片面性,也解决了“用药杂乱、药效分散”的临床痛点。

笔者:谢谢刘教授,您能否讲解三位一体所指的是什么?

刘财教授:好的,我从三个方面重点讲讲,首先讲“通”的重要性。第 一、“通”是以“温和疏泄”为要,打通机体“病理阻塞”,奠定治病基础。“通”也是用药的前提性逻辑——我认为,“不通则病”是多数慢性病症的起点:气血运行靠“脉络”通路,气机升降靠“脏腑通道”,水湿代谢靠“三焦水道”,一旦某条通路因“瘀、郁、湿”阻塞,就会引发“痛、闷、滞、逆”等症状(如肺络淤滞则咳而胸疼,脑窍不通则头痛昏蒙,胃络淤堵则胃痛反复)。但他强调,“通”绝非用“猛药强攻”(如破血、峻下之品),而是遵循“通而不耗、疏而不伤”的原则,选“轻清、温和、专走通路”的药物,在不损伤正气的前提下,精准疏通病理阻塞。

笔者:从临床实践看,“通”可分为三类核心方向,那么指的是哪三类核心方向?

刘财教授:首先是通脉络:针对“痛久入络”(如慢性胃痛、胸胁痛、头痛),不用耗气的破血药,而选橘络、石菖蒲——橘络轻清入络,既能通肺络(解咳喘胸疼)、胃络(治胃痛日久),又不耗肺气、胃气,尤其适合老人或体虚者;石菖蒲芳香通窍,能通脑络(代麝香治瘀血头痛、脑外伤眩晕)、耳窍(治耳鸣闭气),通窍的同时还能醒神,避免“通窍药伤阴”的弊端。

第2是指通气机:针对“肝气郁滞、肺气壅滞”(如巅顶痛、咳喘胸闷、嗳气),不用燥烈的疏肝药,而用凌霄花、木蝴蝶——凌霄花轻清升散,专通“肝气上冲之郁”(解生气后巅顶痛、更年期郁热),疏肝的同时不耗肝阴;木蝴蝶体轻善升,能通“肺气壅滞”(解嗓子肿痛、咳喘不畅),还能顺胃气(治嗳气、胃堵),实现“肺胃同通”,契合“肺主宣降、胃主和降”的生理关联。

第3是指通水道:针对“水湿壅滞”(如眩晕、黄疸、呕吐),不用伤脾的峻下药,而用泽泻(重用) ——他临床治眩晕必重用泽泻(25-30克),因“水湿上蒙头目”是眩晕核心病机,泽泻能通利三焦水道,将上蒙的水湿向下疏导,同时搭配茯苓护脾,既通水道,又不损伤“脾主运化水湿”的本源,避免“利水而伤正”。

CCTV证券资讯新闻播报国务院特殊津贴获得者、著名中医专家刘财教授专项发明

笔者:谢谢刘教授精彩的专业分享,请问“调”指的又是什么?

刘财教授:好的,“调”本身实现的是实现标本兼顾:以“脏腑平衡”为核,修复机体“机能失衡”。“调”也是用药的核心枢纽,“通”只是解决了“通路阻塞”的“标”,若脏腑机能失衡(如肺虚不能宣降、脾虚不能运化、肝阴不足肝气偏亢),阻塞问题还会反复。因此,“调”的本质是“在疏通的基础上,通过温和药物调和脏腑、气血、虚实的失衡状态”,让机体恢复“自主调节能力”,从根源上减少病症复发,实现“治标的同时顾护根本”。

“调”,从不追求“面面俱到”,而是抓“病症最关键的失衡点”,以“简药轻剂”实现精准调和,核心体现为两个维度。

笔者:刘教授,谢谢您,请问以“简药轻剂”实现精准调和,核心体现为什么是两个维度?

刘财教授:所谓两个维度是指调“脏腑关联”:中医讲究“脏腑相属”,用药不能“单治一脏”,而是兼顾“相关脏腑的协同平衡”。比如治“嗓子痛、失音”(看似肺的问题),用木蝴蝶不只是“润肺开音(调肺)”,还兼顾“和胃护黏膜(调胃)、疏肝理气(调肝)”——因“教师、主播”等用嗓人群,常因“说话多耗肺气、压力大肝气郁、饮食不规律伤胃气”,肺胃肝同病,木蝴蝶一药调三脏,既解嗓子干痛(调肺),又止嗳气胃堵(调胃),还疏肝气郁热(调肝),比单纯用“润喉药”更长效。

第2调“虚实平衡”:慢性病症多是“虚中夹实、实中夹虚”,用药不能“偏补偏泻”,而是“通补兼顾”。比如治“顽固头痛”:若为“肝气实(生气后巅顶痛、头胀)”,用凌霄花疏泄肝气(泻实),必加少量陈皮理气(不耗气);若为“气血虚兼瘀(头痛日久、按之隐痛、乏力)”,用石菖蒲通脑络(泻实),必配川芎(3克,活血不耗血)、炒白术(5克,补气生血),既通瘀滞,又补气血,避免“通瘀伤正、补气血助瘀”;再如治“眩晕”,重用泽泻利水(泻实,祛水湿),必配茯苓(15克,健脾益气),因“脾虚是水湿生成的根源”,健脾能减少水湿再生,利水的同时补脾虚,实现“泻实不伤虚、补虚不助实”。

笔者:感谢刘教授在百忙中不厌其烦的解答,您的第三点“靶”:以“精准聚焦”为直击病症的“核心病灶”,治疗优势体现在哪里?

刘财教授:谢谢您这么用心的提问,下面我重点讲讲“靶”在治疗过程中的重要性。“靶”首先可以肯定的是用药的目标导向,“通”和“调”是“整体调理”,但慢性病多有“固化的核心病灶”(如胃溃疡的黏膜损伤、慢性结肠炎的肠道炎症、咽喉炎的咽喉局部充血),若不“靶向直击病灶”,药效就会分散,难以快速缓解关键症状。因此,“靶”的核心是“在‘通’‘调’的整体基础上,用‘专药、专法、专量’,让药效直接作用于病灶或核心病机,实现‘快速起效、精准治病’”。

著名中医专家刘财教授荣获国务院特殊津贴证书

笔者:“靶”,在临床中体现的三个“精准”,完全贴合病症实际指的是什么?

刘财教授:好的,还是分三个方面:1.“靶”向“特定部位”:药物的“归经、特性”决定了它对某些部位有“天然靶向性”,我善用这一特性,让药“哪里有病往哪去”。比如“巅顶痛”(头顶是肝经循行部位),不用“治全头痛”的川芎,而用凌霄花——因凌霄花“专入肝经、善走巅顶”,能直接把疏肝理气的药效送到头顶,比用“偏温燥、走头面全域”的藁本更精准,尤其适合“肝气上冲型巅顶痛”;再如“咽喉不适”,不用“入肺深部”的润肺药,而用木蝴蝶+桔梗——木蝴蝶体轻、桔梗“载药上行”,二者搭配能让药效“浮于咽喉局部”,直击咽喉充血、水肿的病灶,比煎服“重浊的化痰药”更对症。

2. 靶向“核心病机”:每种病症都有“最关键的病理环节”,用药不绕弯,直接针对这个环节。比如“胃溃疡”,核心病机是“胃黏膜损伤、胃气不和”,不能用“一堆理气止痛的复方”,而用木蝴蝶+白及(磨粉冲服) ——木蝴蝶“和胃降气”,直接针对“胃气上逆(嗳气、胃痛)”;白及“粘性强、能附着黏膜”,直接靶向修复胃黏膜破损处,磨粉冲服比煎药“药效更集中在胃黏膜表面”,修复效率更高;再如“慢性泻痢(慢性结肠炎、溃疡性结肠炎)”,核心病灶在肠道,他不用“口服药经脾胃吸收后药效减弱”的方式,而用石菖蒲(20-30克)浓煎保留灌肠——药物直接作用于肠道炎症、溃疡处,再根据情况加地榆(止血)、锡类散(修复溃疡),比口服药“直达病灶、药效不损耗”。

3. 靶向“剂量精准”:“靶”的效果,也靠“精准剂量”实现,用药不“按常规剂量套用”,而是根据“病灶轻重、药物特性”调整剂量。比如泽泻治眩晕,常规量3-10克无效,他必重用至25-30克,因“水湿上蒙头目”是“较顽固的病理状态”,轻量只能“轻微利水”,重用才能“通利三焦、快速疏导上蒙的水湿”,直击“眩晕”的核心病机;而橘络通络,从不用超过5克,因它“轻清入络”,过量反而会“耗散气血”,3-5克既能通络,又符合“通而不耗”的原则,精准匹配“络脉细、不耐猛药”的生理特点。

笔者:感谢刘教授,耽误了您这么长时间,能否就“通·调·靶治疗逻辑再做一个总结?

刘财教授:好的:“通·调·靶”的内在逻辑——从“治病”到“治人”的统一是指“通·调·靶”思想,并非“通、调、靶”三者的简单叠加,而是“以‘通’除障碍、为‘调’和‘靶’铺路;以‘调’复机能、让‘通’的效果持久、‘靶’的作用安全;以‘靶’破病灶、让‘通’和‘调’的整体调理有明确落点”的闭环逻辑。

这一思想的本质,是“从‘见症治症’的局部思维,转向‘既治病灶、又调机体’的整体思维”——既用“靶”快速缓解患者的“痛、闷、晕”等迫切不适(治“急”),又用“通”和“调”疏通通路、修复机能(治“慢”),最终实现“病症缓解、机能恢复、不易复发”的临床目标,尤其贴合慢性杂病、老年病“既要见效快、又要长期安全”的治疗需求,是对中医“整体观念、辨证施治”的生动临床实践。

笔者:谢谢刘教授,感谢您接受今天的访谈。

刘财教授:不客气,感谢您的关注,再见。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏